ピープル・センタードな組織を考える視点<ニューロリーダーシップ・サミット2019参加報告>

ディスラプティブ(破壊的)ともいわれる大きな変化が日常化する中、いま企業内では様々なテーマにおいて変革が模索されています。

変革のあり方には様々なものがありますが、その根底に共通するものとしては、企業が設けた一律の型に当てはめる「カンパニー・センタード」な経営のあり方を脱却し、働く一人ひとりの能力や個性、人間性を中心に考える「ピープル・センタード」な企業経営へとパラダイムシフトしていこうという潮流があるように思います。ヒューマンバリューでは、そうした「ピープル・センタード」な組織のあり方について、これまでも探求を重ねてきました。

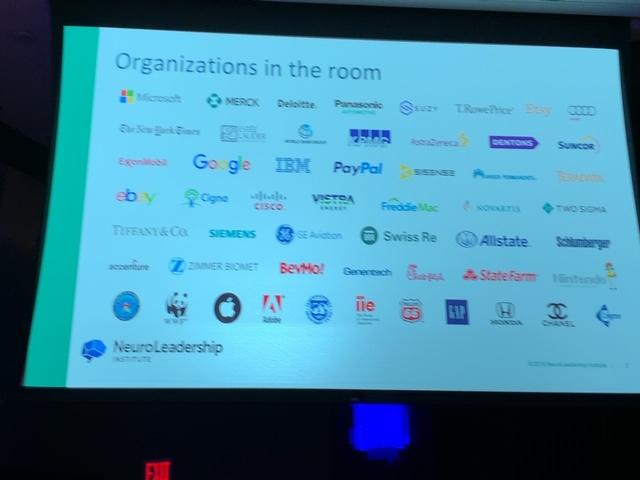

こうした探求活動の一環として、脳科学に基づいたリーダーシップやマネジメントのあり方を考える「ニューロリーダーシップ・サミット」に、ここ数年継続して参加してきました。同サミットは、ニューロリーダーシップ・インスティチュート(以下NLI)が主催し、新進気鋭の脳科学者、グローバル企業やベンチャー企業のHR、コンサルタントが、領域を横断してフラットに対話を行い、答えのない問いに挑むサミットとして年々注目度が高まっています。2019年11月19〜20日に米国ニューヨークで開催されたサミットでは、過去最高の900名が参加しました。

これまでのサミットでは、「個のグロース・マインドセット」「組織のグロース・マインドセット」「カルチャーを変革する言語」「未来創造のあり方の革新」など、興味深い様々なテーマが取り上げられてきましたが、2019年のサミットでは、「A More Human Organization(より人間らしい組織)」がメインのテーマとして掲げられました。ピープル・センタードな組織のあり方が、まさに議論の中心に置かれたといえるかもしれません。

本レポートでは、今回のサミットにおいて、どんな問いのもとで、どんな議論が行われていたのかをダイジェストで紹介することで、探求の視点が何かを考えるきっかけにしていきたいと思います。

多様なグローバル企業やアカデミアが参加し、議論を行う

多様なグローバル企業やアカデミアが参加し、議論を行う

<1.“人間に価値を置く”とはどういうことか? 〜ダグラス・ラシュコフ氏からの提言〜>

オープニング・セッションは、「Value the Human(人間に価値を置く)」と題されました。

背景には、テクノロジーの進化が速く、数年前まで最先端であった技術が今では時代遅れになってしまう環境の中、働く人々は常に競争や変化にさらされ、息をつく間もなくなってきており、私たちが住む環境が、人間にとって敵意的なデザインになっているという現状があるとのことです。そうした環境において、真に人間を中心に置いた組織のあり方とはどうあるべきなのでしょうか? 私たちが取り組むすべての領域において、“人間に価値を置く”とはどういうことでしょうか?

冒頭の基調講演を務めたダグラス・ラシュコフ氏からはそんな課題意識が投げかけられました。ラシュコフ氏は、メディア理論やデジタル経済に関する作家・思想リーダーとして、ニューヨーク市立大学で教鞭を執っており、初期のサイバーパンク関連の活動でも知られています。最近では、『Throwing Rocks at the Google Bus(グーグル・バスに石を投げる)』や『Team Human(チーム・ヒューマン)』などの書籍が話題を呼びました。

ラシュコフ氏は、一部の企業がプラットフォームを独占し、人間の価値を向上させるためではなく、人間の行動を予測可能にして、マーケットにおける企業の価値を最大化しようとする現状を「デジタル資本主義」として批判します(参照:「デジタル分散主義」の時代へ、ダグラス・ラシュコフ、NEXT GENERATION BANK 次世代銀行は世界をこう変える)。

「現在のデジタル・ランドスケープでは、人間はクリエイティビティによって価値づけされるのではなく、もはや予測を行うためのデータとみなされているのです。予測する上で、クリエイティビティはむしろ邪魔なのです。私たちは、クリエイティビティ、つまり私たちを人間たらしめるものを押し殺してしまっているのです。スカイプでの会話は心が通う関係を生み出しません。解像度を上げても、呼吸も聞こえないビデオ会議では、ミラー・ニューロンは点火しないし、オキシトシンも回りません。私たちは、人間が問題であり、テクノロジーがソリューションであると考えることをやめなければいけません」。

そして、デジタル資本主義に代わるものとして、分散型のプラットフォームを通した協働や価値創出を通して、人の価値を高め、サステナブルな繁栄を目指していく「デジタル分散主義」を提唱します。

「ヒューマンでいることはチームスポーツです。進化はコラボレーションの産物です。人間が最も進化させたことは、コラボレーションとコミュニケーションです。それはテクノロジーを否定することではありません。私たちが置き去りにしてきたバリューを復活させ、それをデジタルインフラに埋め込むのです。プラットフォーマーが価値を独占するのではなく、価値が循環するようにするのです。そして、行動予測のためだけにデジタルを活用するのではなく、人間の創造性を解放することにつなげるのです」。

チーム・ヒューマンについて語るダグラス・ラシュコフ氏

チーム・ヒューマンについて語るダグラス・ラシュコフ氏

人間をテクノロジーに合わせて最適化するのではなく、テクノロジーを人間の未来に向けて最適化していこうというラシュコフ氏の主張は、少し難解ではありましたが、集まった聴衆に大きく響いていたように思います。その後に行われたパネル・ディスカッションの中では、ラシュコフ氏の話に刺激を受けて、「第4次産業革命が進む現在、人だから生み出せる価値とは?」「テクノロジーが人の可能性を解放するとはどういうことか?」「Whole Self(すべての自己)を仕事に持ち込むには?」といった様々なテーマについて、企業の実践家や脳科学者たちから語られていました。

サミットの中心にある、パネル・ディスカッション

サミットの中心にある、パネル・ディスカッション

<2.Regenerative(再生的)なHRのあり方とは? 〜パタゴニア社から学ぶ〜>

オープニング・セッションの後半では、人間に価値を置く上での「HR(人事)のあり方」が議論されました。モデレーターを務めたNLIのリサ・ロック氏は、企業が自社の利益だけを追求するのではなく、「トリプル・ボトムライン(「経済的側面・環境的側面・社会的側面)」を重視する経営にシフトする中で、私たちHRはどうあるべきなのか、といった問いを投げかけます。

探求の起点として、同セッションでは、パネル・ディスカッションにも登壇したパタゴニア社のあり方に着目しました。パタゴニアでは、「私たちは、故郷である地球を救うためにビジネスを営む」というミッションの下、近年、アウトドア用品に加えて、オーガニック食品といった領域にも取り組んでいます。その根底には、環境や人間に多大な負荷を与え、劣化させる現行の工業型農業、化学農業を脱却し、土壌を再建し、気候変動の原因である炭素を土中に隔離する「Regenerative Farming(環境再生型農業)」に移行していきたいという同社の志があります(参照:「パタゴニア・プロビジョンズ」より)。

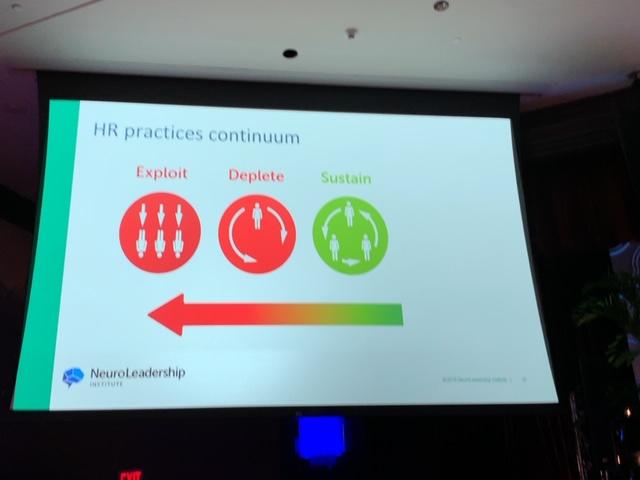

そして、同社HRのディーン・カーター氏は、この考えは組織にも同様に当てはまると説きます。これまでのHRのあり方は、土壌を酷使し(Deplete)、搾り取る(Exploit)ような工業型・化学農業型の世界観で人を扱ってきたかもしれません。これからは、持続的な成長(Sustain)、そして再生(Regenerate)するといった環境再生型の世界観がHRにも必要とされます。

HRのあり方のシフト(NeruoLeadership Summit2019発表スライドより)

HRのあり方のシフト(NeruoLeadership Summit2019発表スライドより)

このことについて、カーター氏は次のように述べました。「種をまいて実を刈り取って、後に何も残らないのは、何となくパフォーマンス・レビューを思い返させます(笑)。私たちは人々から引き出すことだけではなく、与えたり、土壌を良くするための実践や仕組みを考えるべきではないでしょうか。人を工業のモデルに適用することは、いまの環境には合わないのです。パタゴニアでは、働く時間を短くする実験を行いましたが、結果として、生産性の向上だけではなく、家族との時間が増えたり、健康に気を使った食事をするようになったり、エンゲージメントが上がり、医療費の削減にもつながりました。これは無理やり生産性を高めるアプローチではなく、Regenerativeなアプローチといえます」。

また、現在チャレンジしている「肩書(Title)をなくす」取り組みについても言及がありました。「私たちはヒエラルキーや肩書など、古い組織の“オペレーティング・システム”を再考する実験に取り組んでいます。これまで、人々は次のタイトルに上がることにフォーカスし、そのためのディベロップメント・プランが組まれていました。私たちはその状況を変えることに踏み込んだのです。しかし、人々はこれまでのシステムに慣れ親しんでいて、その挑戦は簡単なものではありません。タイトルなしで、自分の仕事の重要性を親や隣人にどう説明するのでしょうか。私たちは、異なるオペレーティング・システムを構築するジャーニーに取り組んでいるのです」。

人間を中心に置いた経営を行う上で、HRのあり方をRegenerativeなものへと変革していく実践と探求が進み始めていることを実感できたセッションでした。

遠隔からパネル・ディスカッションに参加したパタゴニア社のディーン・カーター氏

遠隔からパネル・ディスカッションに参加したパタゴニア社のディーン・カーター氏

<3. “エンパシー” をカルチャーの軸に置く〜ユナイテッド航空、ノキアの実践〜>

「A More Human Organization(より人間らしい組織)」の中心には何があるのかを考えたとき、それは、人間の最もユニークな特徴である、エンパシー、つまり共感する力があるといえるかもしれません。ユーザー・エクスペリエンスであれ、エンゲージメントであれ、人間の行動は共感によって動かされます。初日の最後に行われたセッションでは、「エンパシー」がテーマに掲げられました。

スタートは、スタンフォード大学の心理学部教授であり、スタンフォード・ソーシャル・ニューロサイエンス・ラボラトリーのディレクターを務めるジャミル・ザキ博士から、自身のエンパシーに関するインサイトの紹介がありました。ザキ博士は、グロース・マインドセットで名高いキャロル・ドゥエック氏とも交遊があるそうです。

ザキ博士は、「87%のCEOが、エンパシーが企業の業績を押し上げると考えている」「90%の従業員が、より共感的な企業に対してロイヤリティを感じる」といったデータをもとに、エンパシーが組織に及ぼす影響の大きさを語ります。その一方で「92%の従業員が、自社はエンパシーを軽視していると感じている」といったギャップが生じていることを課題意識として投げかけました。

そうしたギャップを埋めていくためにも、私たちがエンパシーとは何かの理解を深めていく必要があります。ザキ博士の研究によると、エンパシーとは、エンパシー単体であるわけではなく、「Share(感情を共有する)」「Understand(相手を理解する)」「Care About(相手を気にかける)」といった3つの行為によって構成されているそうです。そして、エンパシーは、もって生まれた資質である一方、メディテーション(瞑想)やトレーニングで高められる「スキル」でもあること、また、個人のスキルだけではなく、自ら所属する企業や組織の「カルチャー」に強く依存しているというポイントが語られました。コカ・コーラやサウスウエスト航空など、互いを承認する仕組みを入れることで成果につなげている事例などもそうしたポイントを補足していました。

エンパシーは、個人ではなく、カルチャーに依存する

エンパシーは、個人ではなく、カルチャーに依存する

ザキ博士のスピーチを受けて、その後行われたパネル・ディスカッションでは、ユナイテッド航空でグローバル・タレント・マネジメントに取り組むローリー・ブラッドリー氏、及びノキアでタレント開発に取り組むマイケル・キーシュナー氏から、それぞれの会社が、企業カルチャーを築く上で、いかにエンパシーを大切にしているかを語りました。

「ユナイテッド航空では、共感的なカルチャーの創造に取り組んでいます。そして、Core Fourと呼ぶ原理を展開しました。これは、意思決定のためのフレームワークです。4つの構成は、Safety、Caring、 Dependability、Efficiencyです。安全が第一なのは同じですが、効率よりも“Care”を重視しているのが新しい点です。カスタマーへの理解を深めることが重要ですが、そのためには、従業員に対してケアを示していくことが大切なのです。(ローリー・ブラッドリー氏)」。

「ノキアでは、Drive、Growth Mindset、そしてCareをカルチャーの方向性として掲げています。エンパシーは健全なカルチャーにつながりますし、テクノロジーこそ、より多くのエンパシー(共感的なタッチポイント)を必要としています。また働く人々の流動化が進む現在においては、同僚がどんどん変わる中、相手の行動や感情を理解する力がより必要となっています(マイケル・キーシュナー氏)」。

ユナイテッド航空やノキアに代表されるようなグローバル企業が、「エンパシー」や「ケア」を、自社のカルチャーや戦略の柱に置こうとしているところに、ピープル・センタードが単なるお題目ではなく、経営のあり方の革新につながる様がうかがえます。

エンパシーに関するパネル・ディスカッション

エンパシーに関するパネル・ディスカッション

<4.スピークアップ(声を上げる)カルチャーを築く〜マイクロソフト、ブリッジウォーター社のチャレンジ>

一人ひとりの声が抑圧されることなく、すべての人の声が受け止められる状態を築くことができてはじめて、人間らしい組織といえるかもしれません。サミットでは、エンパシーと並んで「スピークアップ(声を上げる)」のカルチャーをどう築いていくかが大きなテーマとして掲げられました。

セッションでは、まずNLIのカリール・スミス氏、及びニューヨーク大学において心理学と神経科学の教授を務めるジェイ・ヴァン・バベル博士から、スピークアップの実態についての紹介がありました。ギャラップの調査によると、従業員一人ひとりの声が組織に受け止められると、ターンオーバーの率が27%下がり、安全に関わる事故が40%減少し、生産性が12%上がるとのことです。しかし、多くの人が、声を上げて自分の思いを伝えたほうがよいとわかっていても、そしてたとえそれが他者を救うことになるとしても声を上げる人は少ない現状が報告されました。

またそうした実態の背景にある3つの要因についても探求がなされました。1つは、「Threat to Belonging(所属することへの恐れ)」です。日本における狭義の仲間意識に近いものと思われますが、自分が発言することで仲間から阻害されることへの恐れについて言及がありました。2つ目は、「Uncertainty(不明瞭さ)」です。責任が曖昧で、自分でない誰かが言うだろうという感覚です。そして、3つ目には当たり前ですが、「Power Dynamics(権力の力学)」が挙げられていました。

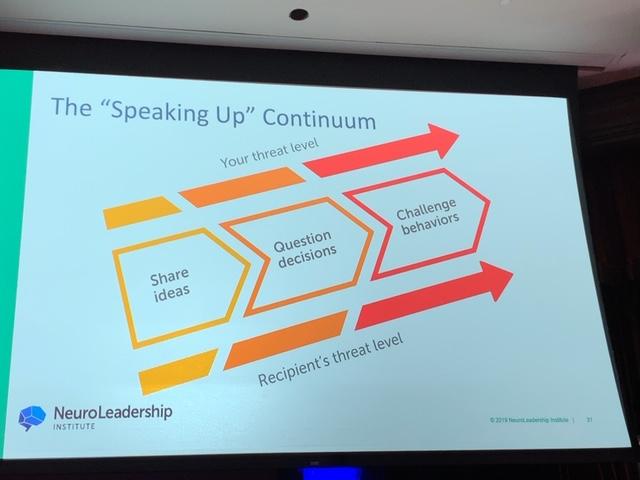

では、こうした状況をどのように変えていけるでしょうか。セッションでは、「Speaking up “Continuum”(声を上げる“連続体”)」を築くことの重要性が言及されました。スミス氏は、「働く人々が、些細なことを共有できないのに、どうして大きなことをスピークアップできるでしょうか。私たちは小さなことから共有できる連続体を築いていく必要があります」と語りました。

スピーキングアップの“連続体”を築く

スピーキングアップの“連続体”を築く

その後に行われたパネル・ディスカッションの中で、企業の実践家たちが、企業の中で連続体をいかに築いていくかについて、議論が行われました。

マイクロソフト社のチーフ・ダイバーシティ・オフィサーのリンゼー・ラエ・マクンティ氏は、次のように語ります。「望ましい行動をReinforce(強化)することが大切です。私たちのミッションとカルチャー、そして従業員のエクスペリエンスが『コヒーレンス』をもてるようにするのです。スピーキングアップは、私たちがカルチャーに誠実であれたかをはかる投票のようなものといえます」。

また、フィードバック・カルチャーを体現する企業として知られるブリッジウォーター社のアナンド・メータ氏も同様に次のように述べました。「ブリッジウォーターでは、スピークアップすることが奨励されていますが、難しい課題に対してスピークアップしてくれたメンバーには、それが良いことなのだということを毎日フィードバックすることが大切です。毎日そうしたフィードバックがあることで、スピークアップが生きたものになりますし、新しく入ってきたメンバーにとっても意味があります」。

両社とも、スピークアップを後押しする小さな行動をしっかりと認識し続けることを、カルチャーを築いていく上でのポイントに挙げていたのが印象に残りました。

<5.グロース・マインドセットを行き詰まらせないために>

ピープル・センタードな組織づくりを行う上で、ニューロリーダーシップ・サミットでは、これまで「グロース・マインドセット」にフォーカスを当ててきました。あらゆる人は成長することができ、失敗を恐れずチャレンジし、人からの評価以上に自己の成長を重視するこの考え方を広げていくことは、すでにトレンドを越えて、HRの常識となってきているようにも思います。

しかし、その一方で、組織内にグロース・マインドセットを広げようとしても、理解が進まなかったり、これまでのやり方を変えることへの抵抗があるなど、“Stuckさせる(行き詰まらせる)”リアリティが現れてきます。2019年のサミットでは、そうした行き詰まりの状況をどう捉えていくのかに焦点が当たり、多くの人の関心を集めていました。

冒頭のスピーチでは、ウィリアム・パターソン大学准教授のジャネット・アン氏が、グロース・マインドセットが組織の中で行き詰まる3つの要因が語られました。

行き詰まりの要因を考える

行き詰まりの要因を考える

1つは、「Misaligned Leadership(リーダーシップの不整合)」です。変革を進める上で、「リーダーが与える影響」が、他のコミュニケーション戦略や草の根活動、ビジネスケースなどと比較しても圧倒的に高い次元にあるというデータを示しながら、リーダーをいかにロール・モデルにしていくかについて議論がなされました。

ベーカー・ヒューズ社でCLOを務めるパブロ・ヴェラ氏は、リーダーへの働きかけについて、次のように語りました。「私たちの会社では、グロース・マインドセットを導入しようとしたとき、最初は研修を受けた人数を指標にしてしまいました。しかし、それは間違いだと気づきました。問題は量ではなく質なのです。そこで、正しい人、つまりエコシステムに影響を与えられるリーダーを抜粋して、より効果の高いトレーニングを行い、そこから組織全体の行動に影響を及ぼしていけるようにしたのです」。

また、ヒューレット・パッカード社でリーダーシップ&チーム開発のヘッドを務めるニッキー・リヴェラ氏は、リーダーにグロース・マインドセット・ワークショップのファシリテーター役になってもらい、リーダー自身が教えることでロール・モデルとしてのあり方を高めてもらうようなアプローチを取っていることが紹介されました。

2つ目と3つ目の行き詰まりの要因は、「Inconsistent Behaviors(一貫性のない行動)」と「Disjointed Ecosystem(ばらばらなエコシステム)」です。採用、育成、パフォーマンス・レビュー、マネジメント、報酬など、組織内のあらゆるシステムが、グロース・マインドセットの考え方に一貫していないと、人々の行動は一貫性(コヒーレンス)を欠いてしまい、これがグロース・マインドセットの広がりを行き詰まらせてしまう大きな要因となるとのことでした。

元P&GのFDウィルダー氏は、P&G時代にイノベーションを推進しようとしたとき、最初はこれまでと同じROIなどの尺度で成功を測ろうとして不整合が起き、行き詰まってしまった体験を述べました。「私たちは異なる問いを投げかけなければいけなかったのです。ROIではなく、『私たちが解決していきたい問題には何があるのか?』『私たちが有するギフトとは何か?』『種をどれくらいまく必要があるのか?』といったことを問う必要があったのです」。

コヒーレンス(一貫性)をつくる

コヒーレンス(一貫性)をつくる

グロース・マインドセットの重要性が当たり前となってきた今、それが思うように促進されない現実にいかに向き合っていくのかに企業が踏み込むフェーズに変わってきた様子がうかがえたセッションでした。セッションの中当では、「Stuck(行き詰まり)」の反対語で「Unstuck(行き詰まりから脱する)」という言葉が多く語られていましたが、Unstuckするために何が必要かを考えることが、今後の大きなテーマとなってきそうです。パネル・ディスカッションの中で、上述のパブロ・ヴェラ氏から、「私たちがスタックしてしまうのは、ここにいる私たち人事のあり方がフィックスト・マインドセットであることが理由に挙げられるのではないか」といった投げかけがされていたのも印象的でした。

グロース・マインドセットのリアリティについて議論を深める参加者たち

グロース・マインドセットのリアリティについて議論を深める参加者たち

<6.認知的負荷を和らげる>

情報が洪水のようにあふれ、やるべきことがかつてないほど増加している現代において、人の脳は「Cognitive Overwhelmed(認知的に圧倒されている状態)」にあります。これは決して人間らしい状態とはいえません。

必要と思われるものを何でも取り込んで疲弊(Exhaustive)してしまうのではなく、いかに本質的(Essential)な取り組みに集中していくかについて、多様な観点から探求が行われました。

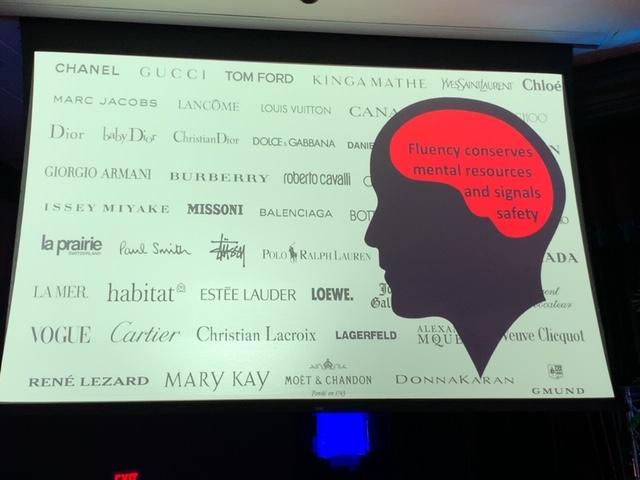

登壇したニューヨーク市立大学スターン・ビジネススクールのアダム・アルター博士は、負荷を取り除く鍵が「Fluency(流暢さ)」にあると説きます。ここでのFluencyとは、情報を負荷なく受け取れるような状態といえるでしょうか。アルター博士は、同じ情報も、デザインや見せ方を工夫することで、Fluencyが高まることを自身の研究から示します。そして、社内、社外へのメッセージの発信の仕方の重要性について語りました。

認知的負荷を和らげるデザインをいかに行っていくか

認知的負荷を和らげるデザインをいかに行っていくか

アルター博士の話に続くように、パネル・ディスカッションの中で、ジンマー・バイオメット社のパム・パーイヤー氏が、自社の企業メッセージを再構成していったストーリーを語りました。パーイヤー氏は、それまで複雑だった企業メッセージをシンプルにし、自分たちが目指す北極星としての「ミッション」、そして「ガイディング・プリンシパル」や「ストラテジック・ピラー(戦略の柱)」「カルチャー」を定義するとともに、つながり・位置づけを明確にして伝えていくことを大切にしたそうです。パーイヤー氏のそうした姿勢は参加者の大きな共感を呼んでいました。

パネル・ディスカッションの中では、メッセージをシンプルにし、メンバーの認知的負荷を和らげていくことがこれからリーダーに求められる役割になるのではという探求が行われていました。

<7.学びをスケールする>

AIはじめとしたテクノロジーの進化の影響を受けて、リスキルのチャレンジの重要性は日に日に高まっています。一方で、リスキルでスキルギャップを埋めるために必要な時間は4年前の10倍になっており、かつ同じスキルが持続する期間は半減するなど、学習への難易度も増しています。そして、ハードスキルに加えて、ソフトスキルの重要性も高まっているといえます。

そうした中、価値創造の源泉である学習をいかに効果的に広げていくことができるのかが、セッションのテーマでした。挙げられた1つの鍵として、「ソーシャル・ラーニング」に着目し、そのあり方を再構築していくことにフォーカスが当てられました。

ソーシャル・ラーニングの戦略として、共有ゴールを創造する、静かに考える時間を確保する、グループでの振り返りを大切にする、SCARFモデルを用いてポジティブなシグナルを増加させる、などが紹介されていました。

その中でも、ソーシャル・ラーニングのあり方として、トップダウンではなく、「Everyone to Everyone」で学んでいけるチーム学習的な関係性を職場内に構築していくことの重要性が語られていたことが印象的でした。

ソーシャル・ラーニングが、学習をスケールする鍵となる

ソーシャル・ラーニングが、学習をスケールする鍵となる

<8.終わりに 〜地平線の広がり見据え、リアリティと向き合う〜>

ここまで、ニューロリーダーシップ・サミット2019における議論の様子を紹介してきました。今回は「A More Human Organization(より人間らしい組織)」という大きなテーマのもとでの開催でしたが、サミット全体の視野が、人の脳のメカニズムをマネジメントにいかす、といった従来の議論の枠組みを越えて、社会そのものを人や地球環境に優しいデザインにどう変革していくかという広い地平線の中で、科学的な議論を梃子にして、人事のあり方を捉え直していこうという試みが始まっている様子が印象的でした。っまた、「ピープル・センタード」の世界観を軸に、人、組織、社会、環境にコヒーレンス(一貫性)を生み出すチェンジ・エージェントとしての役割を、企業のHRが担っていける可能性が感じられました。特に議論に挙がったRegenerativeなHRのあり方については、今後本質的な探求を行っていきたいと思います。

そして、そうした地平線の広がりを感じる一方で、Stuck(行き詰まり)や、理想の考え方と現実の乖離といった表現を多く耳にする機会でもありました。そうした行き詰まりも、チャレンジしてきたからこそ、遭遇する課題であるといえます。現実に逃げずに向き合い、小さな変化の連続体を生み出していくことが、長期的にみてもピープル・センタードな組織や社会の構築につながっていくのではないでしょうか。